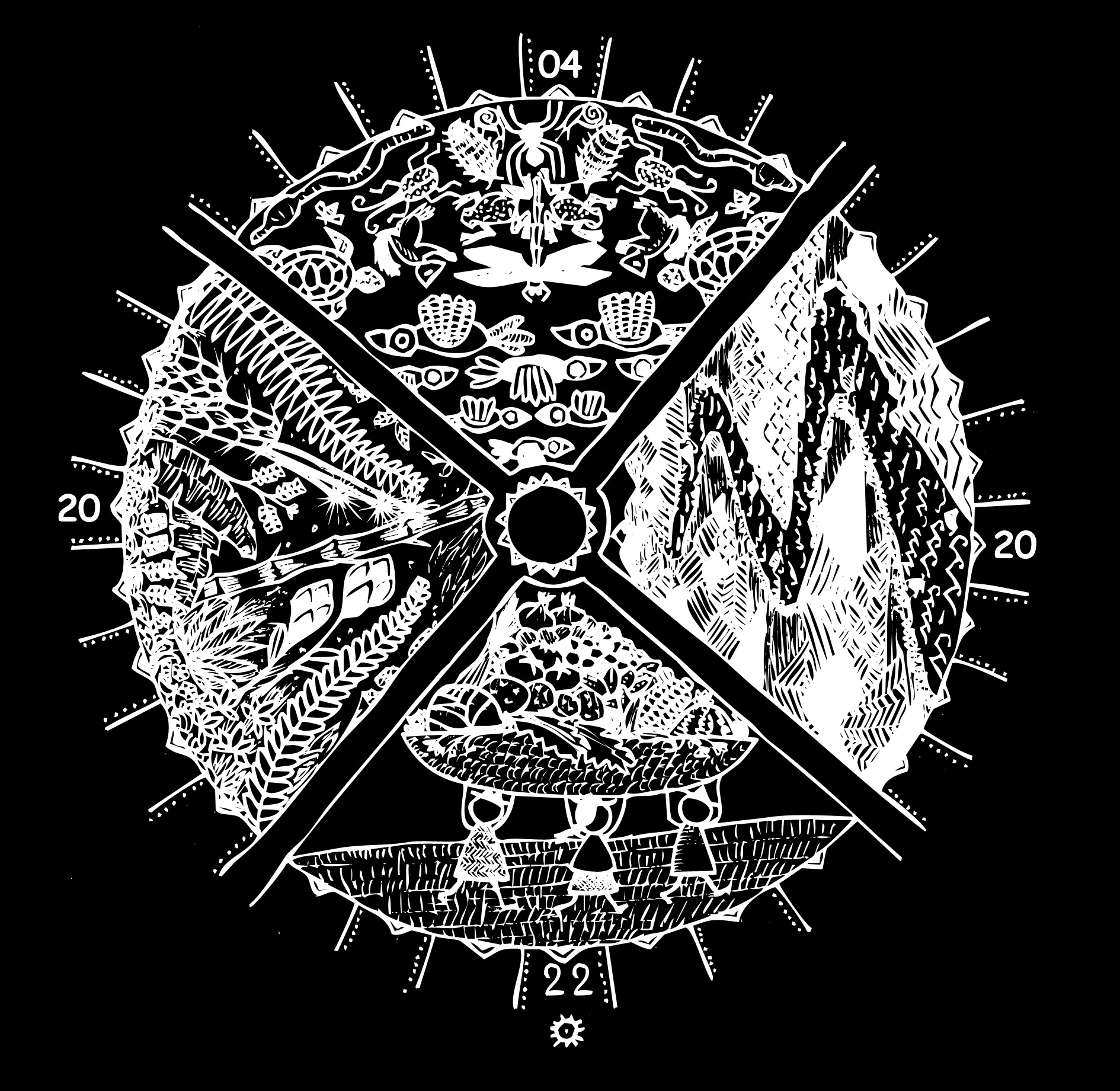

El hombre salió a ordeñar antes de que saliera el sol y en el camino vio una lucecita que le llamó la atención en una loma cercana. Es bien sabido que cuando brillaba una luz así en el altiplano, se trataba de un “encanto”, una señal de que en ese lugar había algún tipo de riqueza, que generalmente consistía en oro y se le presentaba a personas de buen corazón. El abuelo se encamino hacia aquella luz, pero esta se encontraba en una zona de difícil acceso, tocaba bordearla un buen trecho para llegarle por la parte de arriba, pues era un peñasco.

Cuando estuvo cerca empezó a escuchar un sonido como de una tormenta lejana pero que venía del fondo de la tierra, inmediatamente el suelo comenzó a temblar a medida que se intensificaba el sonido proveniente del subsuelo. Con esto el abuelo entendió que no debía acercarse al sitio.

Así pues luego amaneció y el hombre ya llevaba las cantinas para dejarlas en el cruce, donde el Lechero las recogía. Subió a su casa para tomar el desayuno y seguir con las demás labores del campo, aporcar una semilla, remudar las ovejas, arreglar el establo, apartar el ganado, cortar una leña y ya en horas de la tarde, al lado del fogón con su familia, echar unas cantas y unas coplas al compás de su tiple carranguero:

Yo me vide un Tunjo

Subiendo pal alto e´Vita

No más mire y tese quieto

Quiso decirme la tierrita

Ya entrada la noche, el hombre guardó las gallinas, le dio la comida al gato y a los tres perros y se dispuso a pegar el ojo. Le costó conseguir dormirse y hasta batalló un poco mentando al mandingas que a veces en sueños le pedía que le hiciera una canta. Soñó con un niño de oro, que lo invitaba a entrar en la montaña donde podía apreciar la mayor riqueza que hombre alguno pudiese imaginar jamás, como se dice un tesoro que no era de este mundo. Una vez adentro, el niño dorado le dijo:

– Yo soy el custodio de esta montaña, pero esta montaña no es solo lo que sus ojos pueden ver. Ahora que usted sabe dónde habito, procure que se me cuide para que los campos de estas lomas sigan siendo abundantes y frugales.

El abuelo se despertó y procuró guardar en secreto lo que había visto y soñado, pues era esa la forma más segura de mantener al encanto a salvo y por ende a toda la vereda. Sin embargo con el tiempo varias personas vieron las luces también y experimentaron lo mismo que había experimentado el abuelo cuando intentó acercarse al lugar.

Así pues la historia se fue volviendo muchas historias que cada uno adornaba y exageraba de acuerdo a su potencial imaginación y elocuencia, hasta que un día en una tienda del pueblo un extranjero oyó a varios jóvenes que hablaban del encanto, de como se había abierto la tierra frente a ellos y el deslumbrante dorado había enceguecido sus vistas, pero que era imposible resistir el embate de esa lugar que los sacaba a perderse celoso de su riqueza.

El extranjero convino con los muchachos para que le enseñaran el lugar y estos accedieron, pero de lejitos, pues no querían ser devorados por la tierra y terminar así sus días. Paso el tiempo y al cabo de un año el gringo volvió acompañado de otros extranjeros. Armaron campamento muy cerca del sitio y se instalaron allí por un periodo de quince días.

La abuela me contaba, al lado de su fogón, años después de que el abuelo falleciera, que la cuadrilla traía un poco de aparatos raros, que anduvieron merodeando todo ese tiempo y de pronto un día levantaron el campamento y se marcharon.

Lo cierto es que a partir de ese día nadie más volvió a ver las lucecitas, y a algún curioso le dio por transitar por allí para corroborar que la tierra ya no temblaba ni tronaba como antes. El encanto desapareció.

No obstante el sueño del abuelo resultó profético, pues hoy en día y desde hace ya cuarenta años, se menoscaba la montaña con una minería a cielo abierto sin precedentes, que despojó a los campesinos no solo de un pedazo de tierra, sino de una forma de vida, de un legado cultural y de un porvenir.

Iván Pérez Mojica, 27 de febrero de 2018

Síguenos